全国各地から約80人がオンライン参加

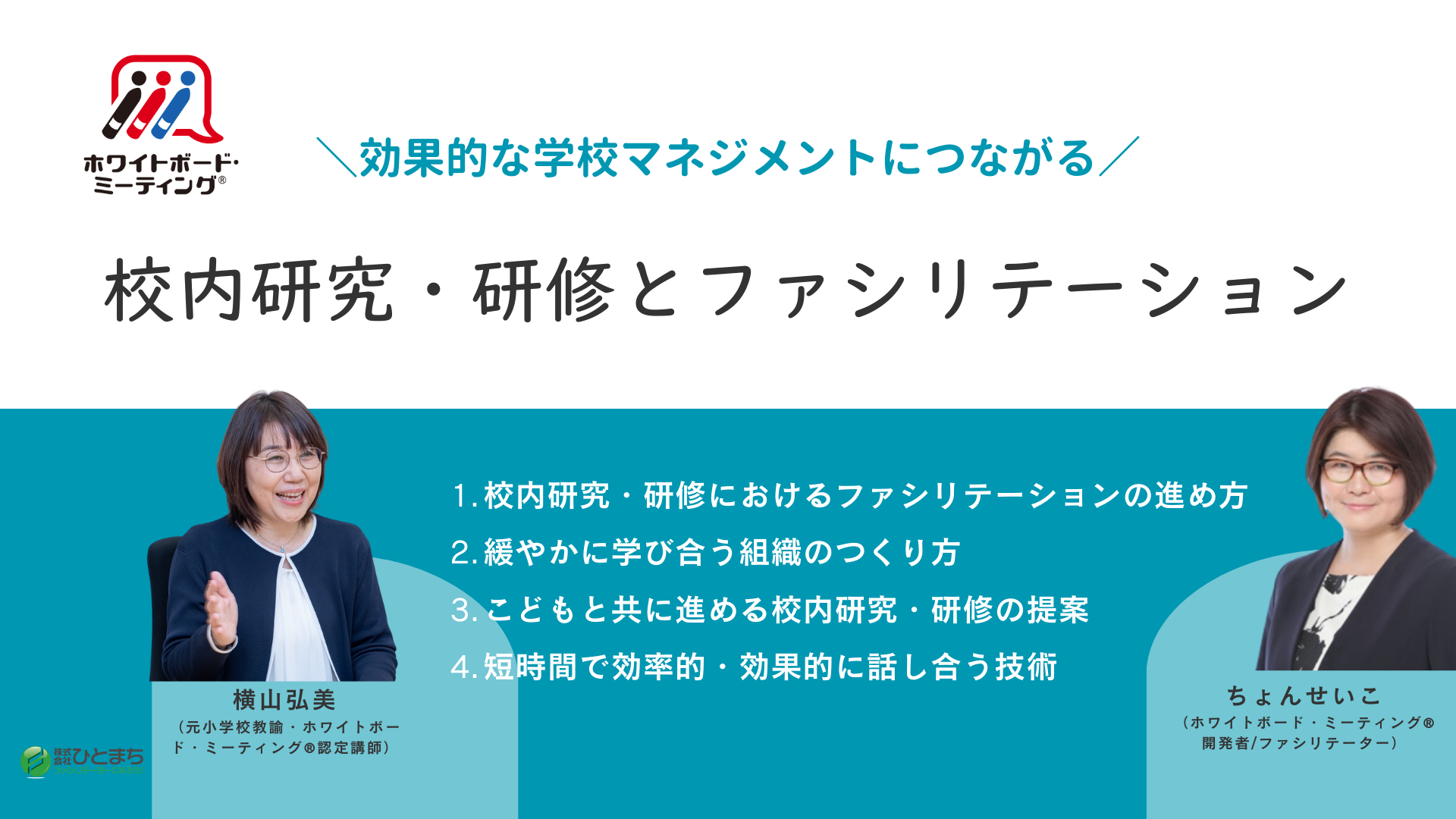

「校内研究・研修とファシリテーション」(株式会社ひとまち主催)をテーマに、2025年2月9日にオンラインセミナーが開催されました。講師は、ちょんせいこさん(ホワイトボード・ミーティング®開発者)と元小学校教諭で現在は大学で教員養成に携わる横山弘美さん(ホワイトボード・ミーティング®︎認定講師)が務めました。当日は、管理職や研究主任をはじめ約80人の学校関係者が参加。熱心なお話が展開されました。

子どもの学び方が大きく変わろうとしている現在、教職員の学びもアップデートが求められています。子どもが主体的、対話的に学びを深めていくのであれば、大人の学びである校内研究や研修も同型であることが望ましく、教職員も主体的、対話的に学ぶことが大切なポイントです。今回のセミナーでは、その具体的な方法として、ファシリテーションやホワイトボード・ミーティング®︎の説明や実践が紹介されました。

ラーニングコミュニティとして学校をマネジメントする

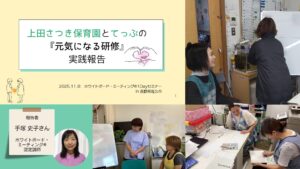

講師のちょんせいこさんは、学校は学びを中心としたコミュニティであり、子ども・教職員・保護者や地域が共に学び合う「ラーニングコミュニティ」としての機能を発揮すると、校内研究や研修の充実が学校マネジメントの核になる。特に学び合う関係が負担なく日常化する研究主任の取り組みや学校の様子が紹介されました。

特に校内研究の前後に開催される検討会は校内研究の成果に大きく関わります。本セミナーでは、実際に校内研究構想図に基づいた4月最初の検討の様子をホワイトボード・ミーティング®︎の企画会議で実施。参加者は時にうなづきながら、喰いいるように可視化される議論の行方を見守っていました。

参加者の声

・初めて参加させていただきましたが、このように校内研究について、1人ひとりの声が反映されるといいな、と感じました。自分の学びたいことを学べる校内研修だと苦痛でなくなるかもしれないと思いました。 子どももファシリテーターをすることに非常に興味を持ちました。

・学校を変えていくには校内研究や研修の在り方が大切だと思っていたが、改めてその認識を強くしました。研究主題について話し合っているのは研究推進委員のメンバーだけで、他の先生方はトップダウンでキャッチするだけでした。新年度はまず研究主題について話し合う、しゃべるからスタートしたいと思いました。

・授業が生徒指導につながっているというお話からも、子どもたちと一緒に取り組んでいく校内研究・研修は大切だと改めて実感しました。構想図のお話にあった「先生たちが何を学びたいのかがあっても良い」ということや、「子どもは研究の対象ではない」という言葉に、自分の中にあった、校内研修=負担というイメージを改めて見直して取り組んでみたいと感じました。

・検討会で、ホワイトボードミーティングを活用する方法を見せていただき、自校でも取り組めたら良いなと思いました。また、授業後に先生がホワイトボードを持って、子どもにインタビューするという実践例を聞き、ぜひ真似してみたいと思いました。

・校内研究ニュースでそれぞれの先生方の取り組みを簡単に紹介するというのもなるほどでした!今年の振り返りでも、それぞれにもっとどんなことをしているかお互いに知りたいという意見がありました。自主研修という形にしようかと話も出ていたので、ぜひ来年度ニュースを出したり、15分間のミニ研究をやってみたいと思いました!