お気軽に

お問い合わせください

気軽な体験から、

本格的なファシリテーター養成まで

お気軽にご依頼ください

06-6314-6779

営業時間:平日10:00〜17:00

(留守電対応 12:30ー13:30)

講師依頼のお問合せはこちら

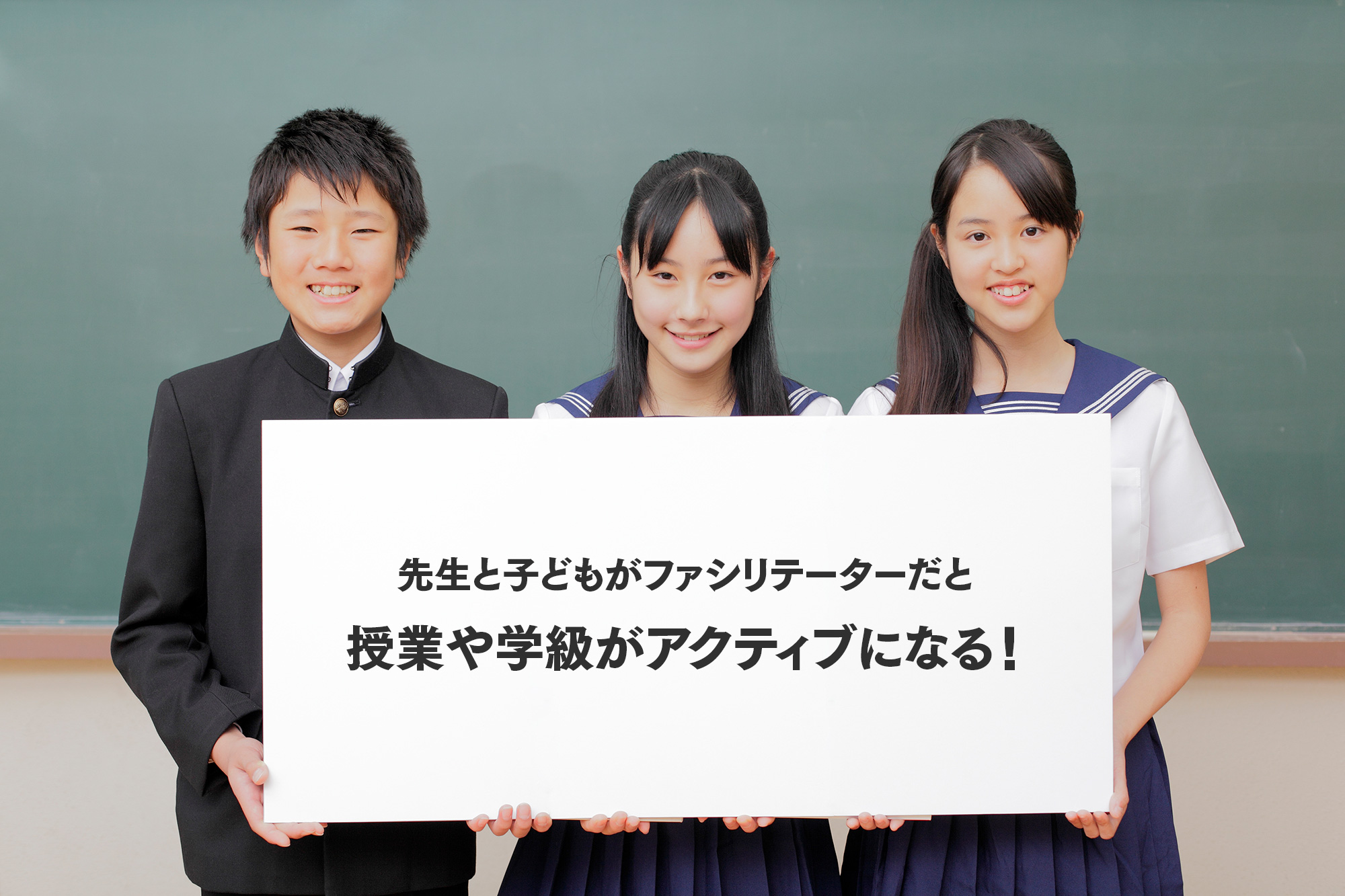

豊かなコミュニケーションが育まれると、子どもたちの関係と学びが充実します。

そのポイントは先生と子どもたちがファシリテーターになること。

子どもたちがホワイトボード・ミーティング®のファシリテーターに成長すると、教室に承認しあう関係が育ちます。自尊感情が高まり、他者への理解が進むので、トラブルも自分たちの力で解決できるようになります。練習を積み重ねると、教科を問わず自立的、能動的な探究型の学び方が身について、毎日の授業がドキドキワクワク楽しくなります。ソーシャルスキルトレーニングとしても有効です。

研修テーマの例

1 幸せな子ども時代のために。信頼ベースの学級ファシリテーション入門

2 授業や学級活動に活かせるミニホワイトボードの使い方

3 ホワイトボード・ミーティング®を活用したアクティブラーニングの進め方

4 ホワイトボード・ミーティング®を活用した子どもたちの自尊感情を高める集団づくり

5 親子のコミュニケーションを深めるヒントとコツ

6 学年会議、教科会議が充実する!ホワイトボード・ミーティング®入門

7 学校マネジメントが効果的になる。OJT、メンターの進め方

8 効果的な支援を進めるホワイトボードケース会議講座

気軽な体験から、

本格的なファシリテーター養成まで

お気軽にご依頼ください

06-6314-6779

営業時間:平日10:00〜17:00

(留守電対応 12:30ー13:30)

講師依頼のお問合せはこちら